問題

※うまく表示されないときは、下をお試し下さい。化学反応式をつくろう

解説

「水素を燃焼する」ときの化学反応式の書き方

まず、何から何ができるか、登場する物質を思い出して、物質名を化学式(物質を表す記号)にします。

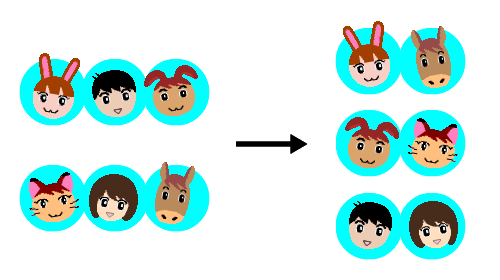

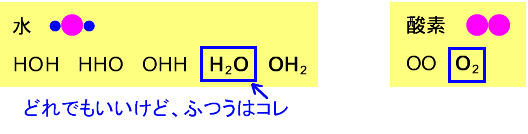

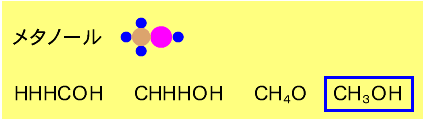

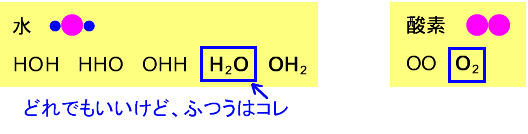

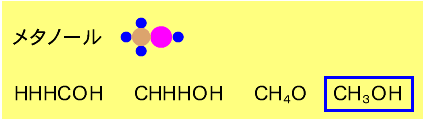

基本は、「ひとかたまりになっている原子を並べて書く」だけです。

このとき、同じ原子は小さい数字で省略できます。

「特徴的な部分だけを別に書く」こともあります。 例えば、メタノールは CH4O ですが、アルコールの仲間なので、アルコールの特徴である OH だけを別にして書くことが多いです。 特徴的な部分のことを「官能基」といいます。OH(「水酸基」といいます)も、官能基の一つです。

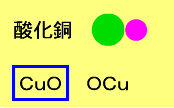

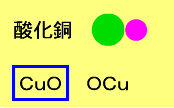

他に、「金属原子を先に書く」ことも多いです。というか、ふつうです。

「特徴的な部分だけを別に書く」こともあります。 例えば、メタノールは CH4O ですが、アルコールの仲間なので、アルコールの特徴である OH だけを別にして書くことが多いです。 特徴的な部分のことを「官能基」といいます。OH(「水酸基」といいます)も、官能基の一つです。

他に、「金属原子を先に書く」ことも多いです。というか、ふつうです。

「燃焼する」、「空気中で加熱する」というのは、酸素と化合することです。

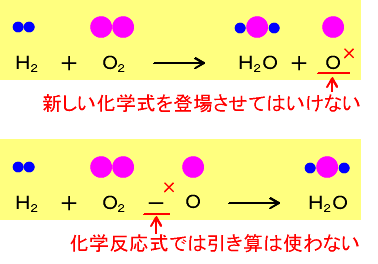

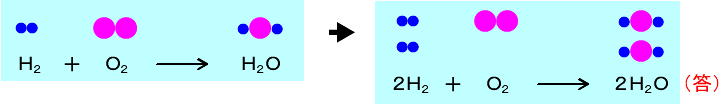

そして、かたまりごと増やしながら、反応の前と後とで、原子の数を同じにします。かたまりの個数は大きな数字で書きます。(かたまりのことを「分子」といいます。)

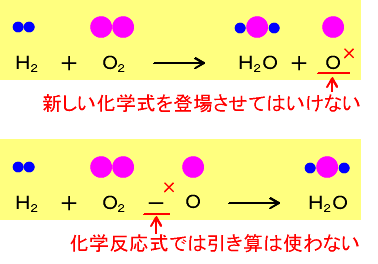

ちがう化学式はちがう物質を意味するので、勝手に新しい化学式を登場させてはいけません。

また、化学反応式は計算式ではないので、引き算で書くこともありません。